Analisis del Nuevo Codigo Urbano Rural de Villa Nueva,Cordoba Argentina .

Urbanismo atrapado en el pasado.

El "Proyecto Código Urbano-Rural" de Villa Nueva , una ciudad del centro del pais con 27 mil habitantes ,se presenta como un instrumento regulador del desarrollo urbano y rural. Sin embargo, su concepción reproduce paradigmas del siglo XX hoy superados —el zoning funcionalista, la expansión ilimitada y la separación rígida de funciones— , y por ello resulta incapaz de responder a los desafíos contemporáneos de las ciudades.

Un diagnóstico que no dialoga con la normativa

La propuesta devela una crisis de imaginación institucional: la desconexión entre diagnóstico y normativa genera un marco rígido, anclado en la división binaria urbano–rural. Esta mirada omite principios hoy centrales como la hibridación funcional, la multiescalaridad y la reversibilidad, indispensables para enfrentar las transformaciones urbanas post-pandemia.

Zonificación excesiva y fragmentación

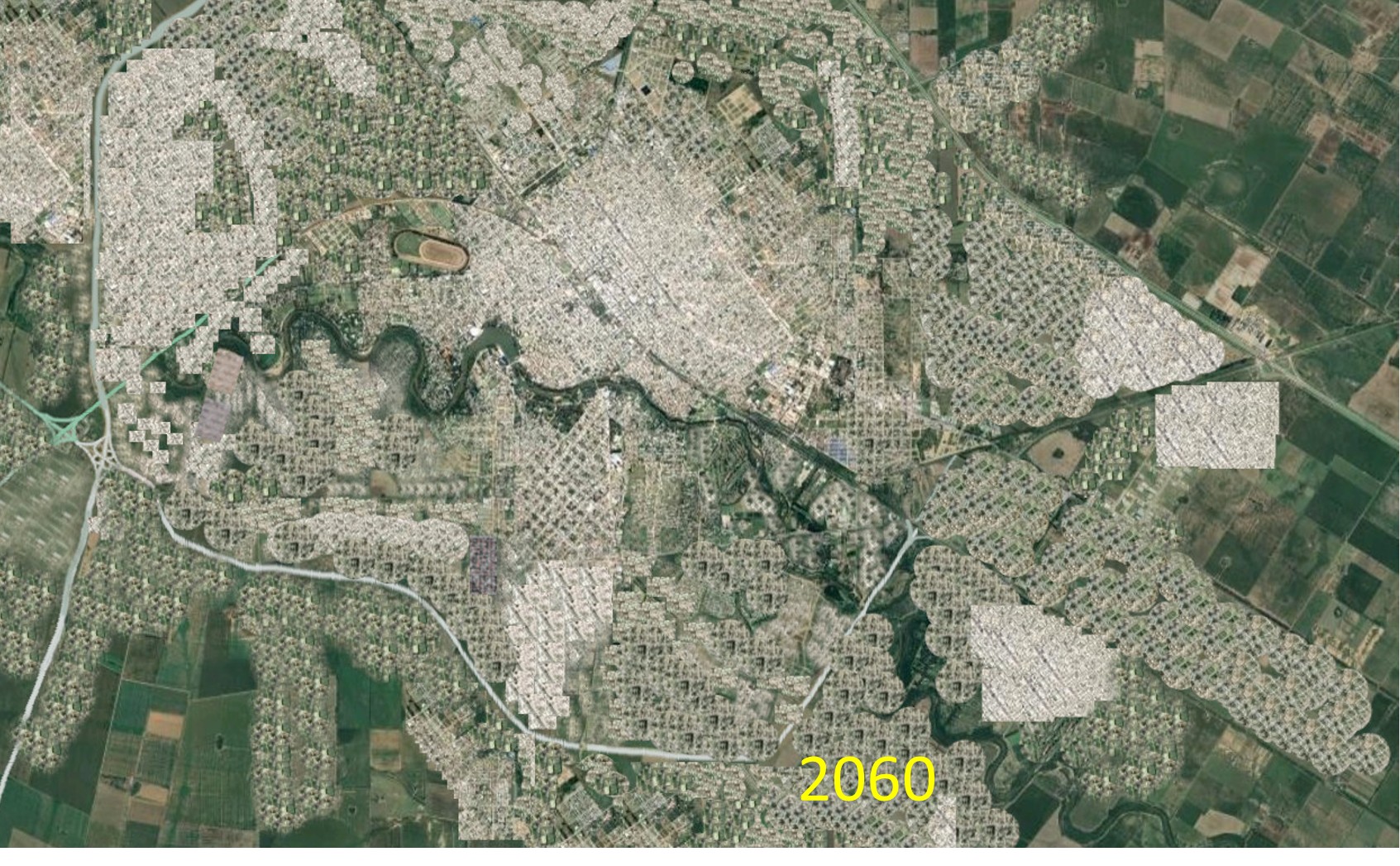

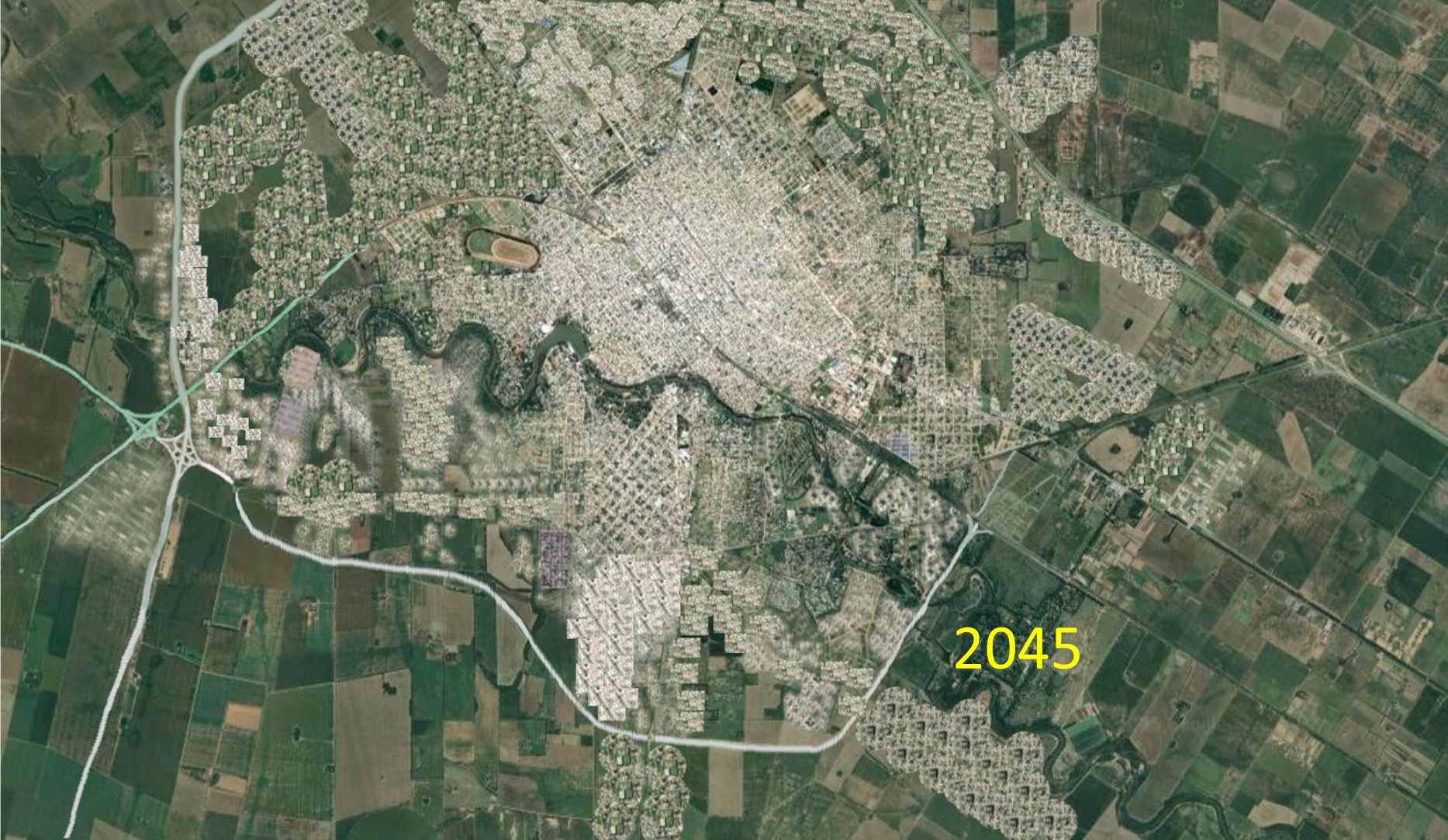

El código establece 28 tipologías de uso del suelo, lo que exacerba la fragmentación y consolida una ciudad atomizada en piezas poco articuladas. Se privilegia la expansión horizontal en suelo rural (ZDUrb1/2) en detrimento de la densificación interna, con efectos previsibles: sprawl, pérdida de suelo agrícola y degradación de ecosistemas.

Consecuencias sociales y territoriales

La zonificación rígida favorece la especulación inmobiliaria, excluyendo a sectores medios y relegando a los sectores populares a periferias desconectadas, carentes de servicios adecuados. Este patrón refuerza riesgos de favelización y conurbanación programada, especialmente en el área crítica comprendida entre la Ruta 2 y la Av. de Circunvalación.

Un vacío estratégico particularmente grave es la omisión del fenómeno de sostenida consolidación de la intersección de Ruta 2 y Ruta 4 como nuevo nodo articulador y conglomerador urbano, ya impulsado por dinámicas inmobiliarias. Este nodo actúa como un estructurador centrípeto natural, cuya ausencia en la zonificación es un error conceptual y proyectual de magnitud.

Patrimonio y centralidad histórica en riesgo

El centro histórico queda sometido a un régimen de preservación estática que, en lugar de revitalizarlo, conduce a la obsolescencia y pérdida progresiva del patrimonio. En ausencia de políticas de revitalización, el centro se verá degradado, perdiendo tanto valor inmobiliario como cultural. La gentrificación negativa en su mas agresiva versión es el destino.

Espacio público: vacío normativo y fraude conceptual

El código se funda en normar el espacio privado, omitiendo de manera explícita ratios y normativas de constructibilidad para el espacio público. Esta ausencia expone al espacio colectivo a la discrecionalidad política de turno, sin garantías de calidad ni continuidad urbana.

La confusión conceptual es aún mayor al equiparar espacio público libre con espacio verde utilizable. Permitir que franjas de retiro de autopistas (Art. 43.d-e) sean computadas como "espacio verde" constituye un auténtico fraude conceptual: son áreas de riesgo y ruido, nunca espacios de socialización. Tal como señaló Rem Koolhaas, no son parques urbanos, sino el Espacio Basura de la modernidad.

Espacios verdes y borde costero

El tratamiento de la costa del río es ambiguo y excluyente: se reserva a usos institucionales y privados bajo la categoría de "espacios especiales", en lugar de integrarla como gran parque urbano ribereño. Así, se niega a la ciudadanía el derecho a un frente costero público e integrado.

Solo 1800 metros de 16 km de costanera podran ser accesibles a la comunidad , la consecuencia de esto replicara directamente en Villa Maria el distrito costero opuesto.

Movilidad y segregación

El proyecto está basado en una lógica de movilidad vehicular, reforzando la dependencia del automóvil y sus consecuencias: congestión, emisiones, segregación espacial.

Al mismo tiempo, ignora el rol estructurante de vías naturales del conglomerado —como Calle Marcos Juárez, Ruta 2 y Ruta 4— que podrían articular la zonificación de forma orgánica. También desestima el impacto inminente de la Circunvalación como barrera física y social, que en lugar de integrarse al diseño urbano, aparece invisibilizada.

Déficit en sostenibilidad y gobernanza

El código carece de estrategias para movilidad sostenible: no se prevén ciclovías, caminabilidad ni transporte multimodal. Tampoco incorpora requisitos de eficiencia energética, resiliencia ambiental ni procesos BIM orientados a la gestión territorial.

De manera alarmante, la palabra "sustentabilidad" ni siquiera aparece en el texto normativo, lo que constituye una omisión grave en el contexto urbano actual.

Finalmente, el código prescinde de herramientas de análisis predictivo y gestión inteligente, contradiciendo principios básicos de smart cities, donde la tecnología puede optimizar servicios, reducir costos y fortalecer la transparencia gubernamental.

No hay forma de monitorear el exito o advertir puntos de mejora en el Codigo.

Oportunidades omitidas: la ciudad junto al río y el urbanismo de proximidad

Villa Nueva podría proyectarse como una ciudad dialogando con el río, con una costanera pública, activa e integrada, estructurada según la teoría de la ciudad de 15 minutos: con servicios, equipamientos y espacios verdes accesibles en cercanía.

Sin embargo, al ignorar esta oportunidad, el código empuja a la población a demandar como espacio verde la ya vulnerable costanera de Villa María, saturando y debilitando aún más este frágil ecosistema urbano. En este escenario, Villa Nueva corre el riesgo de configurarse como un conurbano de baja calidad de Villa María, dependiente y subordinado, en lugar de afirmarse como ciudad complementaria con identidad propia.

Conclusión

El Código Urbano-Rural de Villa Nueva, en su redacción actual, no es un marco para el futuro. Por el contrario, consolida un modelo urbano fragmentado, ambientalmente insostenible, socialmente injusto, económicamente inviable y políticamente débil.

De mantenerse esta normativa, la ciudad perderá la oportunidad de proyectar un urbanismo del siglo XXI: capaz de articular centralidades emergentes, gestionar el espacio público con criterios de equidad, repensar la movilidad más allá del automóvil y dialogar con el río como su gran estructurador territorial.

La conourbanación de baja calidad es el futuro.

I.C.U. agosto 2025.